Памятник любви

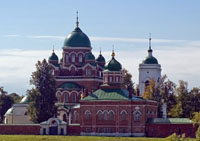

Спасо-Бородинский женский монастырь, величественно возвышающийся посреди Бородинского поля, задумывался как памятник героям Отечественной войны 1812 года. А стал памятником вечной и верной любви…

Тернистый путь к счастью…

Маргарите едва исполнилось 16, как ее тут же, по желанию матери, выдали замуж за сына ее приятельницы Павла Ласунского. Юная красавица не испытывала к избраннику ровным счетом никаких чувств, но не принято было в роду у Нарышкиных идти против воли матери.

Семейная жизнь не заладилась с самого начала. Новоиспеченный супруг, покорявший всех вокруг хорошими манерами и добродетельными речами, на деле оказался игроком и развратником. Неделями он не ночевал дома, за ночь спускал целое состояние, да еще и покрикивал на Маргариту, чтоб не смела лезть в его дела и тем паче критиковать.

Молодая жена была в отчаянии. Нелюбовь к мужу со временем превратилась в настоящую ненависть, но деваться-то было некуда... Спустя пять лет на одном из балов она познакомилась Александром Тучковым. Молодой мужчина, а ему к тому времени едва исполнилось 25 лет, уже был полковником. Красивый, умный, обходительный, он с первого взгляда покорил Маргариту, да и сам влюбился как мальчишка. Не смея нарушить покой замужней женщины, Александр страдал. Маргарита, понимая, что всю жизнь обречена жить с нелюбимым, не находила себе места от горя.

И кто знает, как сложилась бы судьба двух влюбленных, если бы не родители Маргариты. Видя, что их дочь чахнет на глазах, и осознавая, что отчасти в ее несчастливой женской судьбе виноваты они, отец с матерью употребили все свои связи, чтобы добиться развода дочери с Ласунским.

Однако когда Тучков посватался к уже свободной Маргарите, мать, напуганная неудачным первым браком дочери, и на второй не дала согласия. «Мне кажется, Марго нужно время, чтобы прийти в себя. Она слишком устала от мужских измен и предательства», - сказала она Александру, намекая на то, что и он может оказаться столь же неблагонадежным партнером.

Марго, узнав о решении маменьки, слегла с горячкой. В голову лезли самые отвратительные мысли – любит ли он, дождется ли, нужна ли ему разведенная женщина не первой молодости? Первый раз в жизни Маргарита, не отличавшаяся особой привлекательностью, пожалела о том, что Господь не наградил ее красотой…Но о своих сомнения девушка никому не сказала ни слова. В семье Нарышкиных-Волконских не принято было ныть и жаловаться на жизнь.

Недолгое счастье

Долгих четыре года испытывали родители Маргариты будущего зятя на прочность. И все эти годы влюбленные терпеливо дожидались дня свадьбы.

В 1806 году они наконец-то смогли обвенчаться. По дороге в церковь пролетку, в которой ехали молодожены, остановил какой-то седоволосый старец. Поклонился Маргарите, обратился как к монахине, назвав ее матушка Мария, вручил резной деревянный посох и был таков. Никто из присутствующих не мог и подумать, что это был знак. Все решили, что чудной старик обознался и принял Маргариту за другую женщину.

Шесть лет прожили супруги Тучковы в любви и согласии. Они старались не разлучаться, и Маргарита везде сопровождала своего Сашеньку - и на учениях, и в заграничных военных походах. Надев мужской костюм, она лихо взбиралась на коня и везде следовала за мужем. Деятельный, неунывающий характер помогал ей переносить все трудности. Она перевязывала раненых, ухаживала за ними, выслушивала последнее слово умирающего солдата... училась стойко терпеть зрелище смерти. Походная жизнь стала доставлять Маргарите неудобства только тогда, когда она поняла, что носит под сердцем ребенка.

Сынишка родился в октябре 1811 года, и Маргарита с Александром были невероятно счастливы. Часами сидели они над колыбелью Николеньки, держась за руки и любуясь своим крохой. Часами строили планы на будущее, прикидывая, кого лучше нанять в гувернантки, и какую специальность выбрать для сына, когда тот подрастет.

Вещий сон

Но накануне нового 1812 года в душе у Маргариты поселилась какая-то странная тревога. Ее мучили бессонница и головная боль. А на Рождество и вовсе приснился страшный сон, будто убили ее Сашеньку в местечке под названием Бородино. Во сне она видела, что идет он со знаменем в руках впереди солдат, кричит что-то, кажется «За мной!», а через несколько минут падает замертво. И вокруг его головы растекается лужица крови…

Марго проснулась от собственного крика, вся в поту. Рассказала о сновидении мужу, но тот только посмеялся – ерунда, мол, все это. Просто нервишки расшатались, надо бы на воды съездить…

Но все случилось именно так, как было в ее кошмарном сне. Вскоре началась война с Наполеоном, и генерал Тучков получил приказ выступить к Смоленску. Он отослал жену с сыном домой и отдал все их вещи (включая икону Спас Нерукотворный) походной церкви. Но Маргарита не хотела далеко уезжать и осталась в Кинешме у родителей. Муж писал ей регулярно, но потом письма перестали приходить.

Во время Бородинского сражения генерал-майор Тучков командовал Ревельским пехотным полком. Под градом ядер и картечи его полк дрогнул, тогда генерал взял знамя и повел солдат вперед. Это были его последние шаги…

Благое дело

После бегства французов из Москвы безутешная Маргарита поехала в Бородино. Ее единственным желанием было отыскать тело любимого. Но разве его сыщешь среди тысяч погибших? В течение нескольких недель Маргарита просмотрела горы человеческих тел. А потом, смирившись с тем, что ей не суждено найти мужа, вернулась домой, в Тульскую губернию. Но с тех пор каждое лето в день гибели мужа она вместе с сыном приезжала в Бородино.

Однажды ей в голову пришла идея выкупить место, где погиб ее муж, и построить на нем церковь. Маргарита обратилась с этой просьбой к императору, и тот, чтобы хоть немного утешить вдову, отдал ей землю под благое дело безвозмездно.

На предполагаемом месте гибели мужа, на Багратионовой флеши, Маргарита Тучкова установила деревянную часовню. А несколькими годами позже -- каменный храм Спаса Нерукотворного в честь спасенной иконы из походной церкви. Чтобы собрать средства на строительство церкви, Маргарита продала все свои драгоценности, не поскупился на благое дело и Александр I. Так в 1829 году на Бородинском поле возвели первый в России памятник героям Бородинской битвы. Маргарита поселилась рядом с ним, в деревянном домике-сторожке у церкви. Со всей России стали съезжаться к ней вдовы русских солдат и офицеров, павших в той страшной битве. Получилось что-то вроде маленькой женской общины...

Жизнь среди этих людей – по сути чужих, но таких родных друг другу – навела Маргариту на мысль построить здесь монастырь. В 1838 году она осуществила свою мечту и сама стала настоятельницей монастыря игуменьей Марией. К этому времени ей пришлось пережить еще один страшный удар - в возрасте 15-ти лет умер ее единственный сын Николай. С тех пор земная жизнь потеряла для Маргариты всякий смысл.

Она была богата, владела роскошными особняками и родовыми поместьями, ей полагалась значительная пенсия как вдове генерала-героя, но она предпочла монашескую жизнь.

В своем тульском имении она отпустила на волю крепостных крестьян (что было неслыханным тогда делом) с условием, что за пользование ее землей они будут выплачивать созданной ею женской общине, затем монастырю определенную сумму. Все ее доходы она тратила на сестер общины и монастырь, а свою вдовью пенсию делила на всех поровну.

Маргарита Михайловна оказалась хорошей хозяйкой, сама научилась многим приносящим доход ремеслам. В монастыре организовала строительство трех жилых зданий, двух храмов, ограды, колокольни. Рядом с монастырем построила кирпичный завод, где сестры делали кирпич из местной глины.

Умерла игуменья Мария в 71 год. Ее похоронили в мавзолее монастыря, чтобы была поближе к своему мужу и сыну. А жители окрестных сел и деревень еще долго хранили память и передавали из поколения в поколение добрые воспоминания о настоятельнице Спасо-Бородинского монастыря, которую они ласково называли матерью Марией.

В наши дни

После октябрьских событий 1917 года монашек из монастыря выселили и разместили «сельхозартель».

В 1929 году в монастыре произошел страшный пожар, который не могли потушить три дня. Огонь нанес колоссальный ущерб монастырскому комплексу. Обгоревшие монастырские здания передали трудовой коммуне.

В 1932 году новые хозяева жизни окончательно сожгли прекрасные иконостасы в трех монастырских храмах, сорвали со стен и разбили мемориальные доски с именами героев Бородинской битвы, уничтожили монастырское кладбище, в подклете храма устроили туалет. В склепе разбили гробы Маргариты Тучковой и ее сына. (Только в 1962 г. склеп привели в порядок, установили на прежних местах новые гробы, собрав в них сохранившиеся останки).

В 1941—1942 году в монастырских зданиях работал госпиталь, а в период оккупации немцы устроили в нем концлагерь.

Возродился Спасо-Бородинский монастырь в 1992 году.

Кстати:

Любопытным историческим памятником является монастырская гостиница, где в 1867 г. останавливался граф Л.Н. Толстой, когда он работал над романом «Война и мир» и собирал материалы для описания Бородинского сражения.

Хлебопечение было одним из традиционных занятий Спасо-Бородинского монастыря. Вдовы, основавшие обитель, изобрели новый сорт ржано-пшеничного хлеба, долго не черствеющего, заварного, который впоследствии так и назвали - «Бородинский». Паломники, посещающие монастырь, покупали этот хлеб, так слава о нем распространилась по всей русской земле.

Как проехать:

Проезд общественным транспортом: от Москвы с Белорусского вокз. электричкой до ст. Бородино - 121 км. Далее - автобусом или пешком 2,5 км.

Проезд автомобилем: от Москвы по Минскому шоссе (далее свернуть с Минского на Можайское) или по Можайскому шоссе до Можайска - 116 км. Далее от Можайска через Кукарино на Бородино - около 4 км. Перед д.Татариново - поворот к монастырю, еще около 3,5 км.

Тамара Панина

Источник - oracle-today.ru